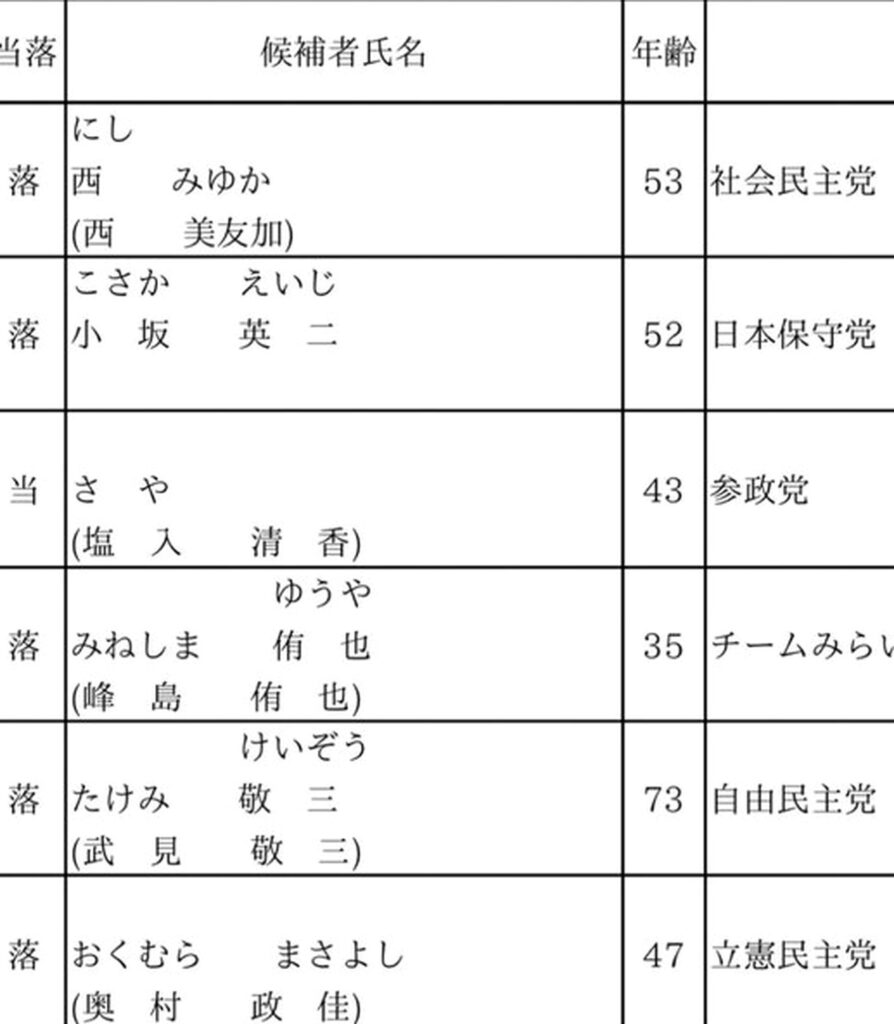

2025年7月、日本の政治史に残るであろう一つの選挙が終わりました。自民党が大敗し、与党が過半数を割り込むという歴史的な転換点となった参議院選挙。その中で、既存政党への不満の受け皿として爆発的な支持を集め、「台風の目」となったのが参政党です。そして、その躍進を象徴する存在こそ、東京選挙区で約67万票を獲得し、堂々の2位当選を果たした新人、さや氏に他なりません。

彼女の「日本人ファースト」という鮮烈なメッセージと、聴衆の心を揺さぶる力強い演説は、多くの有権者を熱狂させました。しかし、その輝かしい勝利の裏で、彼女の選挙戦略を根底から揺るがす重大な疑問が、まるでパンドラの箱が開かれたかのように噴出しています。それは、彼女が選挙期間中、なぜ自身の本名と、すでに結婚し夫がいるという事実を公表しなかったのか、という根源的な問いです。

選挙後、党の公式サイトで本名が「塩入清香(しおいり さやか)」であることが明かされると、SNSやネットメディアは瞬く間にこの話題で持ちきりとなり、「なぜ隠したのか?」という声が燎原の火のように広がりました。これは単なる一議員のプライベートの問題ではありません。政治家の透明性、有権者の知る権利、そして党が掲げる理念との整合性という、民主主義の根幹を問う重大なテーマを私たちに突きつけているのです。

参政党・さや(塩入清香)が本名、結婚し夫がいることを公表しなかった理由はなぜ?この核心に迫るべく、本記事ではこの問題の全貌を徹底的に解明します。党の公式見解はもちろん、その裏で囁かれるもう一つの理由、夫とされる人物の正体、そしてこの一連の出来事に対する社会のリアルな反応まで、あらゆる角度から光を当てていきます。

本記事を最後までお読みいただくことで、以下の全てが明らかになります。

- 参政党が公式に説明した「戦略」と「配慮」という2つの理由の深層。

- 週刊文春が投じた「略奪婚疑惑」という衝撃的な爆弾の詳細と信憑性。

- 夫・塩入俊哉氏は本当に「超有名人」なのか?その華麗なる経歴と知名度の実態。

- 「マスコミやしばき隊の突撃」という懸念は、どこまで現実的な脅威だったのか。

- 法律的にはセーフでも、倫理的に許されるのか?党の理念との致命的な矛盾点。

- ネットを二分する賛否両論の嵐。世間は彼女の選択をどう判断したのか。

これは、一人の新人議員を巡るスキャンダル暴露記事ではありません。彼女の選択の背後にある社会の分断や政治不信の構造を読み解き、これからの日本の政治を考える上での重要な示唆を得るための、深層分析レポートです。さあ、複雑に絡み合った謎の糸を、共に解き明かしていきましょう。

1. なぜ本名を隠したのか?参政党さや(塩入清香)が公表しなかった2つの公式理由と裏事情

選挙ポスターに燦然と輝く、ひらがな2文字の「さや」。多くの有権者は、この親しみやすい名前にこそ投票したことでしょう。しかし、その裏で「塩入清香」という本名は伏せられていました。なぜ、このような手法が取られたのでしょうか。参政党が公式に発表した理由と、その背景にある関係者のリアルな証言から、複雑な事情が浮かび上がってきます。

1-1. 表向きの理由(1):「さや」の知名度を活かす選挙戦略

参政党が2025年7月23日に公式サイトで本名を公表した際、まず第一に挙げた理由は、極めて合理的な「選挙戦略」でした。彼女は、政治の世界に足を踏み入れる遥か以前から、十数年にわたり「saya」あるいは「さや」という名義でプロのジャズシンガー、そして保守系インターネット番組のキャスターとして活動を続けてきました。特に、チャンネル桜などのメディアを通じて、保守層や政治に関心の高い層の間では「さや」という名前はブランドとして確立されていたのです。

選挙において、候補者の知名度は得票に直結する最も重要な要素の一つです。無名の新人が有権者に名前を覚えてもらうには、莫大な時間と労力がかかります。その点、彼女には「さや」という既存の知名度という強力な武器がありました。このアドバンテージを最大限に活かすため、あえて馴染みのない本名「塩入清香」を封印し、「さや」で戦うことを選んだのです。

また、視覚的な効果も無視できません。候補者名が漢字のフルネームで埋め尽くされる掲示板において、「さや」というシンプルで柔らかな響きを持つひらがな2文字は、際立った存在感を放ちます。有権者が投票用紙に名前を書く際にも、覚えやすく書きやすいというメリットがあります。これは、過去に「ハマコー」や「ハマの番長」といった愛称で議席を得た候補者もいるように、日本の選挙戦では古くから用いられてきた有効な戦術の一つと言えるでしょう。

1-2. 表向きの理由(2):重病の家族を守るための「プライバシー配慮」

そして、もう一つ公式に発表されたのが、より深刻で、人々の同情を引く可能性のある理由、すなわち「家族への配慮」です。党の発表によれば、彼女の夫である塩入俊哉氏は重い心臓疾患を抱えており、選挙という過酷な状況下で、メディアや反対派による過度な取材や関心が家族の平穏を脅かすことを強く懸念した、と説明されています。

現代の選挙戦は、候補者本人だけでなく、その家族のプライバシーまでが白日の下に晒される過酷な戦場と化すことがあります。特に、参政党のように賛否が激しく分かれる政党の候補者であれば、そのリスクは計り知れません。実際に、街頭演説では支持者と反対派による怒号が飛び交うことも珍しくありません。このような状況で、病を抱える家族が心穏やかに過ごすことは極めて困難です。この説明が事実であるならば、家族を守りたいという一心で本名の公表を控えたという判断は、一人の人間として理解できる側面も大きいと言えるのではないでしょうか。

1-3. 舞台裏のキーマン・三橋貴明氏が明かした「突撃」へのリアルな恐怖

この「家族への配慮」という公式説明に、さらに生々しい現実味を与える証言をしたのが、さや氏の経済政策のブレーンであり、彼女を自らが経営する会社の社員として保護してきた経済評論家の三橋貴明氏です。彼は自身のブログで、本名を非公表にしたのは「全て、わたくしの判断です」と、自らがその決定に深く関与したことを明かしました。

三橋氏が強調したのは、単なる取材レベルではない、物理的な危険性でした。彼は「あの地獄の選挙戦の期間に、しばき隊やマスコミの突撃ぶりを見た人は、全員が納得するはず。あんな攻撃が塩入さんにいったら、どうするんだよ」と、極めて強い言葉でその懸念を表明しています。ここで名指しされた「しばき隊(C.R.A.C.)」は、排外主義的なデモに対して物理的なカウンター(抗議行動)を行うことで知られる団体です。彼らの行動は時に激しく、警察が出動する事態に発展することもあります。

このような団体が、病を抱える夫の元へ押しかける、あるいはメディアがプライバシーを侵害する形で自宅周辺を嗅ぎ回る、といった事態を三橋氏が本気で危惧していたことがうかがえます。これは、参政党という政党がいかに厳しい対立構造の中に置かれているかを示す証言であり、本名非公表という決断が、単なるイメージ戦略ではなく、家族の安全を守るための切実な防衛策であったという側面を強く浮き彫りにしています。

2. なぜ結婚の事実まで隠したのか?週刊文春が報じたもう一つの理由

本名を伏せた背景に「選挙戦略」と「家族への配慮」があったことは理解できるとしても、なぜ「結婚している」という事実そのものまで公にしてこなかったのでしょうか。この点について、週刊文春が投じたスクープは、全く別の、そしてよりスキャンダラスな可能性を示唆しています。それは、彼女の結婚が、決して順風満帆なだけではなかったという疑惑です。ここでは、その報道内容を深く掘り下げ、選挙戦略との関連性を考察します。

2-1. 週刊文春が投じた爆弾「略奪婚」疑惑の生々しい中身

2025年7月23日、選挙の熱狂も冷めやらぬ中、『週刊文春』は「《東京2位当選》さや(43)秘密の夫は“22歳上のスター音楽家”だった」と題する記事を配信しました。この記事は、単に夫の正体を明かすだけでなく、二人の結婚に至る過程に「略奪婚」の疑いがあると報じたのです。

記事の核心は、夫である塩入俊哉氏の元妻の知人からもたらされたという衝撃的な証言でした。それによれば、塩入氏がまだ前妻と婚姻関係にあった時期、さや氏が元妻に対して行ったとされる不可解な接触があったといいます。離婚の数年前のある日の早朝4時、元妻の携帯電話に見知らぬ番号から着信がありました。電話に出ると、相手は「塩入さんと一緒にお仕事させていただいてる“さや”と申します」と名乗ったそうです。元妻が自身が「妻」であることを告げると、さや氏は一瞬押し黙った後、「俊哉さんのお母さんだと思ったのに〜」と、どこかおどけたような口調で話したとされています。

この証言をした知人は、この一連の行動を「若い愛人が本妻をけん制しているのではないかと感じました」と語っています。さらに、当時からさや氏が塩入氏の番組収録の送迎をするなど、二人の親密な関係は周囲にも知られていたとのこと。塩入氏が離婚し、その後にさや氏と再婚したという時系列も、この疑惑を補強する材料として提示されています。

もちろん、これはあくまで週刊誌の一方的な報道であり、事実関係は当事者にしか分かりません。しかし、もしこの報道に一片でも真実が含まれているとすれば、選挙期間中に結婚の事実を公表できなかった理由は、極めて明確になります。それは、このような過去のスキャンダラスな経緯が白日の下に晒され、選挙戦に致命的なダメージを与えることを避けるためだった、という動機です。

2-2. 「みんなのお母さん」イメージ戦略と致命的な矛盾

この「略奪婚疑惑」は、さや氏が選挙戦のクライマックスで用いたイメージ戦略と致命的に矛盾します。2025年7月19日のマイク納めで、彼女は涙ながらに「私を、皆さんのお母さんにしてくださーい!!」と絶叫しました。この「日本のお母さん」という自己演出は、国や国民を包み込むような、清廉で慈愛に満ちた母性像をアピールするものでした。

この戦略は、伝統的な家族観を重んじる保守層や、現在の政治に温かみを求める有権者層に強く訴えかける効果がありました。しかし、その裏で「他人の家庭を壊したかもしれない」という疑惑が浮上すれば、「お母さん」というイメージは一瞬にして崩壊し、「不誠実」「偽善者」という真逆のレッテルを貼られかねません。

クリーンさが絶対条件となる選挙において、男女関係のスキャンダルは候補者にとってアキレス腱です。特に、家庭や道徳を重んじる姿勢を打ち出す候補者であれば、そのダメージは計り知れません。このリスクを天秤にかけた結果、結婚の事実そのものを曖昧にし、過去に触れられる機会を極力減らすという選択がなされた可能性は非常に高いと考えられます。

2-3. 参政党が掲げる「伝統的家族観」との深刻なジレンマ

さらに、この問題はさや氏個人の資質に留まらず、彼女が所属する参政党の根幹的な理念とも関わってきます。参政党は、党の綱領や政策の中で、選択的夫婦別姓制度への反対を明確にするなど、日本の伝統的な家族のあり方を尊重し、維持すべきだという立場を強く打ち出しています。

ところが、その党の看板候補が、自身の姓(本名)を公表せず、結婚の事実も明らかにしないまま選挙を戦うという現実は、深刻な自己矛盾をはらんでいます。党が理想として掲げる「家族の一体感」や「公明正大な姿勢」と、候補者の行動との間に大きな乖離がある、と見られても仕方がないでしょう。

これは、「理念のためなら個人の事情は二の次」という硬直的な考え方を支持者に求めながら、自分たちの選挙のためには理念を棚上げにするのか、というダブルスタンダードへの批判に直結します。公人、特に国の将来を担う国会議員には、その言動に高いレベルの一貫性と誠実さが求められます。この点において、さや氏と参政党は、有権者からの厳しい視線に晒されることになりました。

3. 夫・塩入俊哉氏の正体とは?音楽界の「超有名人」は本当か

さや氏が本名を隠した理由の一つに挙げられた「夫が超有名人だから」。この言葉に多くの人が「一体誰なんだ?」と首を傾げました。一般的には馴染みのない「塩入俊哉」という名前。しかし、特定の分野に足を踏み入れると、その評価は一変します。ここでは、彼が本当に「超有名人」なのか、その実績と知名度の実態を徹底的に検証します。

3-1. 音楽業界のプロが認める「スター音楽家」塩入俊哉氏の華麗なる実績

結論から述べると、塩入俊哉氏は音楽業界、とりわけポップス、クラシック、そしてフィギュアスケートといったジャンルにおいては、まぎれもなくトップクラスの「スター音楽家」であり、その道のプロフェッショナルからは絶大な尊敬を集める存在です。一般層への知名度と、業界内での評価が必ずしも一致しない典型例と言えるでしょう。

彼の名前を知らない人でも、彼が関わった音楽を一度は耳にしているはずです。その華麗なる経歴は、日本の音楽史の一部を形成していると言っても過言ではありません。

| 分野 | 具体的な実績・共演者 |

|---|---|

| J-POP・歌謡界 | 故・西城秀樹さんとは30年来の盟友で、晩年のツアー音楽監督を担当。稲垣潤一さんのコンサートでは長年音楽監督を務めるほか、杉田二郎さん、因幡晃さん、KATSUMIさん、中村あゆみさん、森川美穂さんなど、時代を彩った数多くの実力派アーティストの楽曲制作やコンサートを支える。 |

| クラシック・クロスオーバー | 世界的オーボエ奏者の宮本文昭氏、日本を代表するカウンターテナー歌手の米良美一氏、ヴァイオリニストの川井郁子氏、英国の国民的テノール歌手ラッセル・ワトソン氏など、ジャンルの垣根を越えた一流アーティストと多数共演。その音楽性は国内外で高く評価されている。 |

| フィギュアスケート | 羽生結弦選手のアイスショー「Art on Ice」や「メダリスト・オン・アイス」(2008年~2023年)で音楽監督を務め、ピアノソロで演技とコラボレーション。高橋大輔選手とも共演経験があり、フィギュアスケートファンにはお馴染みの存在。 |

| 受賞歴・学歴 | 2000年に作曲作品が「文化庁芸術祭新人賞」を受賞。名門・桐朋高校を経て国立音楽大学大学院を修了しており、アカデミックなバックグラウンドも持つ。 |

このように、各分野の第一人者からパートナーとして指名される実力と実績は、彼が単なるピアニストではなく、音楽全体を構築できる卓越したプロデューサーであることを証明しています。「悲しみを癒やすピアニスト」という異名の通り、彼の音楽は多くの人々の心に寄り添い、感動を与えてきました。業界関係者にとって、彼が「超有名人」であることに疑いの余地はないのです。

3-2. 一般社会における知名度とのギャップとその理由

これほどの実績を持つにもかかわらず、なぜ一般の多くの人々は彼の名前を知らなかったのでしょうか。その最大の理由は、彼の活動スタイルにあります。彼は、自らが前に出て歌ったり、タレントとしてメディアに頻繁に登場したりするタイプのアーティストではありません。彼の本分は、あくまで作編曲家、音楽監督、そしてピアニストとして、主役であるボーカリストやスケーターを最高の形で輝かせる「最高の黒子」に徹することなのです。

このため、彼の名前がクレジットされることはあっても、一般の視聴者やリスナーの記憶には残りにくいという側面があります。ネット上では「夫が誰だかわからない」「音楽業界では有名なのかもしれないけど、世間的には無名」といった声が多数上がっており、この「業界評価」と「世間的知名度」の大きなギャップが、今回の騒動における一つの論点となりました。関係者が「超有名人」と表現したことが、一部で「大げさだ」と受け取られてしまったのは、このギャップに起因すると考えられます。

3-3. 妻・さや氏のキャリアを支え続けた「師匠」としての顔

塩入俊哉氏の人物像を語る上で、彼がさや氏の単なる「夫」ではなく、彼女の音楽キャリアをゼロから支え、育て上げてきた「師匠」であり、長年の「音楽的パートナー」であったという事実は極めて重要です。

さや氏が2008年にCDデビューした当時から、塩入氏は彼女の楽曲の編曲やピアノ演奏を担当し、その才能を見出してプロデュースしてきました。二人は「saya with 塩入俊哉」という名義で、都内のジャズバーなどを中心に数えきれないほどのライブをこなし、共に音楽を創造するパートナーとして歩んできました。さや氏自身もSNSで塩入氏を「音楽の師匠」と呼び、深い尊敬の念を公言しています。

彼女の音楽世界は、塩入氏の洗練されたピアノとアレンジメントなくしては成立しなかったでしょう。公私にわたって深い絆で結ばれた二人の関係性は、単なる夫婦という言葉だけでは語り尽くせない、音楽を通じた魂の結びつきと言えるのかもしれません。この事実を知ることは、さやという政治家の人間性を理解する上で、欠かせないピースとなるはずです。

4. マスコミやしばき隊から家族への「突撃」は本当に起こり得るのか?

本名と結婚を隠した理由として、三橋貴明氏が挙げた「しばき隊やマスコミの突撃」という言葉は、非常に衝撃的でした。これは、参政党が置かれている政治的環境の過酷さを象徴しています。しかし、この「突撃」という表現は、どの程度現実的な脅威だったのでしょうか。ここでは、その背景にある対立構造と、実際のメディアや団体の動きを客観的に分析します。

4-1. なぜ「突撃」が懸念されるのか?参政党を取り巻く深刻な対立構造

まず理解しなければならないのは、参政党と一部のリベラル系メディアや市民活動家との間には、水と油のような深刻な思想的対立が存在するということです。参政党が掲げる「日本人ファースト」、外国人受け入れ制限、伝統的価値観の重視といった主張は、多様性や多文化共生を重んじる立場からは「排外主義」「歴史修正主義」「ヘイトスピーチ」として、極めて強い批判の対象となっています。

この思想的対立は、単なる言論空間の論争に留まりません。参政党の街頭演説会場では、支持者の熱狂的な声援と、「差別者は帰れ」といったプラカードを掲げる反対派の怒号が衝突する「カウンター」と呼ばれる抗議活動が常態化しています。このような物理的にも精神的にも極めて高い緊張状態が、選挙戦の激化に伴い、候補者の家族にまで及ぶのではないか、という懸念が生まれるのは自然な流れでした。

三橋氏が用いた「突撃」という言葉は、こうした過激な抗議活動や、プライバシーを度外視した強引な取材が、重い心臓疾患を抱える夫・塩入氏に直接向けられることへのリアルな恐怖心から発せられたものと解釈するのが妥当でしょう。これは、現代日本の政治における「分断」の深刻さを物語る一幕と言えます。

4-2. メディアの実際の動き:プライベートに深く踏み込んだ調査報道

では、実際にメディアはどのように動いたのでしょうか。結果として、三橋氏の懸念の一部は現実のものとなりました。特に週刊文春は、さや氏の当選後、彼女の結婚の事実、夫の正体、そして過去の「略奪婚」疑惑に至るまで、極めてプライベートな領域に深く踏み込んだ調査報道を展開しました。

これは、関係者への徹底した取材に基づくいわゆる「スクープ」であり、多くのメディアが後追いをしました。この動きは、三橋氏が恐れた「マスコミの突撃」が現実化したと見ることができます。ただし、その手法は物理的に自宅に押しかけるといった乱暴なものではなく、あくまで情報源への取材を重ねるというジャーナリズムの範疇で行われたものです。

しかし、その結果として、公にされていなかった家族の病状や過去の男女関係が全国に知れ渡ることになりました。これは、当事者にとって計り知れない精神的負担となることは想像に難くありません。公人の「知る権利」と個人の「プライバシー権」が衝突する典型的な事例であり、参政党側が本名公表を控えたのは、こうしたメディアの徹底した取材活動を予期しての防衛策であった側面は否定できないでしょう。

4-3. C.R.A.C.(しばき隊)の反応:言論による批判が中心

一方で、「しばき隊」として知られる対レイシスト行動集団「C.R.A.C.」の動きはどうだったのでしょうか。彼らの公式X(旧Twitter)アカウントや関連する活動家の発信を調査すると、さや氏や参政党の政策、特に排外主義的な主張に対しては、非常に厳しい言葉で一貫して批判を続けていることが確認できます。

しかし、2025年7月24日現在、C.R.A.C.やその関連団体が、夫である塩入俊哉氏の自宅や職場、コンサート会場などに押しかけるといった、直接的な抗議行動、いわゆる「突撃」を行ったという事実は確認されていません。彼らの批判の矛先は、あくまで政治家・さや氏の公的な発言や政治姿勢に向けられており、その活動はインターネット上や演説会場での言論による抗議が中心です。

結論として、三橋氏が懸念した「突撃」のうち、メディアによるプライベートへの踏み込んだ取材は現実のものとなりました。しかし、市民活動家による家族への直接的な物理的攻撃は、現時点ではあくまで「懸念」の域を出ておらず、思想的な対立がネット上や公の場で繰り広げられている段階であるとまとめることができます。

5. 本名非公表での出馬は許されるのか?その法的・倫理的正当性を問う

「そもそも、本名を隠して選挙に出馬すること自体が許されるのか?」この素朴な疑問は、多くの有権者が抱いたことでしょう。この問題は、単に良いか悪いかで判断できるものではありません。「法律論」「党の理念」「政治倫理」という3つの異なるレイヤーで検証する必要があります。合法的な行為が、必ずしも有権者の信頼を得られるとは限らないのです。

5-1. 公職選挙法における「通称使用」の規定と法的な正当性

まず、最も基本的な法的観点から見てみましょう。さや氏が本名の「塩入清香」ではなく、「さや」という通称で立候補した行為は、日本の公職選挙法上、何ら違法ではありません。

公職選挙法施行令第88条などでは、候補者が社会的に広く通用している通称を持っている場合、選挙管理委員会に申請し認定を受ければ、その通称を戸籍名に代わって選挙公報やポスター、投票用紙の候補者名として使用することが認められています。これは、長年の芸能活動、作家活動、あるいは地域での活動などを通じて、本名よりも通称の方が有権者にとって圧倒的に認知度が高い場合に、混乱を避けるために設けられた制度です。

過去には、プロレスラーのアントニオ猪木(本名:猪木寛至)氏や、タレントで大阪府知事も務めた横山ノック(本名:山田勇)氏など、数多くの著名人が通称で当選しています。さや氏も、15年以上にわたる「saya」名義での音楽活動やキャスター活動の実績があるため、選挙管理委員会が「社会的に広く通用している」と判断し、通称使用を認定したと考えられます。したがって、「法律違反だ」という批判は全く当たらない、というのが法的な結論になります。

5-2. 参政党が掲げる「新日本憲法(構想案)」との致命的な矛盾

しかし、法的に問題がないからといって、全てが正当化されるわけではありません。特に、彼女が所属し、その理念を体現するはずの参政党自身の掲げる理想との間に、看過できない大きな矛盾が存在します。

参政党は2025年5月、党員と共に作り上げたとする「新日本憲法(構想案)」を発表しました。その第13条「選挙及び被選挙権」の第4項には、驚くべき一文が記されています。

「候補者および議員は、本名、帰化している場合は帰化前の氏名と国籍を公開しなければならない」

これは、政治の透明性を極めて重視し、議員の出自や背景を国民に対して明確にすることこそが、あるべき国の姿だと参政党が考えていることの明確な証左です。ところが、その理念を掲げた舌の根も乾かぬうちに、党を代表する最重要候補者が、その理念とは真逆の行動、つまり本名を非公表にして選挙戦に臨んだのです。

これは、「言行不一致」や「ダブルスタンダード(二重基準)」と厳しく批判されても弁解の余地はないでしょう。「自分たちが理想とする国家像のルールを、自分たち自身が守らないのか」という根本的な問いは、党の信頼性を根底から揺るがすブーメランとなって突き刺さっています。

5-3. 政治倫理と有権者の「知る権利」という根源的な問題

最後に、そして最も重要なのが、法律や党則を超えた「政治倫理」の観点です。選挙とは、有権者が候補者の政策、実績、思想、そして人間性まで含めた全人格を吟味し、自らの代表としてふさわしい人物を託す、民主主義の根幹をなす神聖な行為です。

その判断を下す上で、候補者の経歴や家族関係、特に結婚しているかどうか、どのような家庭を築いているかは、その人物の価値観や人生観を映し出す極めて重要な情報となります。有権者には、これらの情報を公平に提供され、判断材料とする「知る権利」があります。

さや氏が、結婚の事実や、その背景にあるかもしれない複雑な事情を公表しないまま選挙を戦い抜いたことは、この有権者の「知る権利」を十分に尊重していたとは到底言えません。「当選してから公表すれば良い」という姿勢は、有権者が判断を下すための重要な情報を意図的に隠蔽し、選挙結果を左右したのではないか、という疑念を招きます。仮に選挙前に「略奪婚疑惑」が報じられていたとしたら、果たして66万票もの支持を得られたでしょうか。この問いに対する明確な答えはありませんが、情報開示の欠如が有権者の公正な判断を歪めた可能性は否定できないのです。この透明性の欠如こそが、彼女と参政党に向けられる最も本質的で、重い批判と言えるでしょう。

6. 世間のリアルな反応は?ネットを二分する賛否両論の嵐

さや氏の本名・結婚非公表問題が明らかになると、インターネット上は瞬く間に賛否両論の嵐に包まれました。SNSやニュースサイトのコメント欄は、彼女の選択を巡る人々の様々な価値観がぶつかり合う言論空間と化しました。ここでは、そのリアルな声を分析し、この問題が現代社会に何を問いかけているのかを探ります。

6-1. 擁護、批判、そして冷静な分析。ネット上で渦巻く多様な意見

ネット上の反応は、感情的な擁護や批判から、一歩引いた冷静な分析まで、大きく三つの潮流に分けることができます。それぞれの意見の背後にある論理を見ていきましょう。

【擁護・同情派】「家族を守るのは当然」「メディアの横暴だ」

この立場は、主に参政党の熱心な支持者や、彼女の個人的事情に同情的な人々から発せられています。「重い病気の家族がいるなら、プライバシーを守るのは当たり前。批判する方がおかしい」「過激なアンチやマスコミの取材攻勢から家族を守るためのやむを得ない措置だった」「そもそも通称での立候補は法律で認められており、何が問題なのか理解できない」といった声が代表的です。彼らにとって、この問題は「公人の説明責任」ではなく、「メディアによるプライバシー侵害」や「反対派による不当な攻撃」と映っており、さや氏をその被害者として捉える傾向が強いのが特徴です。【批判・不信派】「有権者への裏切り」「公人としての自覚が欠如」

最も多くの声が上がっているのがこの層です。「選挙が終わった途端に本名を明かすのは、有権者を騙していたのと同じだ」「何か隠したいこと(略奪婚疑惑)があったから公表しなかったのだろう」「『日本人ファースト』を掲げるなら、まず自分の本名を堂々と名乗るべきではないか」「党の憲法草案と矛盾しており、言行不一致も甚だしい」など、政治家としての透明性や誠実さの欠如を厳しく追及しています。彼らは、この問題を政治家の資質を問う重大な倫理違反と捉えており、強い不信感を表明しています。【中立・分析派】「合法だが、説明責任はある」「選挙制度の問題」

感情的な賛否から距離を置き、問題を構造的に捉えようとする意見も見られます。「法律上は問題ないが、有権者の信頼を得るためには丁寧な説明責任が不可欠だ」「当選した以上、これからは本名で活動し、疑惑にもしっかり答えるべき」「本名よりも、彼女が国会で何をするかで評価したい」「これを機に、選挙における通称使用の是非や、候補者の情報公開のあり方そのものを議論すべきだ」といった、より本質的な論点に言及する声がこれにあたります。

6-2. 「家族の病気」という理由をどう受け止めるか

参政党が公式に発表した「家族の重い心臓疾患」という理由に対しても、世間の受け止め方は大きく分かれました。「それなら仕方がない」「大変な状況でよく戦い抜いた」と、彼女の決断に理解を示す同情的な声が多く上がる一方で、「政治家になるということは、家族も含めて公の目に晒される覚悟を持つことだ」「本当に家族を思うなら、立候補自体を再考すべきだったのではないか」「略奪婚疑惑から目を逸らさせるための後付けの言い訳ではないか」といった、非常に厳しい自己責任論も根強く存在します。

この対立は、公人としての責任と、個人としてのプライバシーのどちらを優先すべきかという、現代社会が抱える根源的な問いを私たちに突きつけています。

6-3. 著名人や他の政治家からの皮肉と批判

この騒動は、政界や文化界の著名人からも様々な反応を引き出しました。特に象徴的だったのが、田中真紀子元外務大臣のコメントです。彼女はテレビ番組で、さや氏の名前について「きぬさやなのか、何さやなのか…。それ見たって分からないですよ」と、お得意の“真紀子節”で一刀両断。ネットに疎い層には誰だか分からず、イメージだけで投票が進む現代の選挙スタイルへの痛烈な皮肉を飛ばしました。

また、文化的な側面からの強烈なカウンターもありました。シンガーソングライターの春ねむり氏は、さや氏の「お母さん宣言」や排外主義的な主張への強い怒りを込めた楽曲「IGMF」を発表。歌詞の中で「ホラー映画より怖いさや」と実名で批判し、大きな反響を呼びました。これは、さや氏の政治姿勢が、同世代のアーティストからいかに偽善的に映っているかを示す象徴的な出来事でした。

これらの反応は、さや氏の問題が単なる政界のゴシップに留まらず、世代や価値観を超えて、社会全体が注目する一つの「文化現象」にまでなっていることを示しているのです。

まとめ:問われる政治家の透明性と説明責任―さや氏と参政党の最初の試練

この記事では、2025年参院選で政界に鮮烈なデビューを飾った参政党のさや(塩入清香)氏が、なぜ本名と結婚の事実を公表せずに選挙戦を戦ったのか、その複雑な背景を徹底的に掘り下げてきました。

公式には「認知度を活かす選挙戦略」と「病を抱える家族への配慮」が理由として掲げられました。しかしその裏では、週刊文春が報じた「略奪婚疑惑」という、イメージ戦略を根底から覆しかねないスキャンダラスな側面が浮かび上がってきました。この一連の出来事は、単なる一議員のプライバシーの問題では片付けられません。それは、法律上の正当性、党が掲げる理念との整合性、そして何よりも有権者の「知る権利」という、民主主義の根幹に関わる極めて重いテーマを内包しています。

最後に、本記事で明らかになった核心的なポイントを改めて整理します。

- 本名非公表の複合的理由:表向きは「選挙戦略」と「家族のプライバシー保護」。しかし、その決定には週刊文春が報じた「略奪婚疑惑」の発覚を避けたいという、防御的な動機があった可能性が極めて高いと考えられます。

- 夫・塩入俊哉氏の存在:彼は音楽業界では紛れもない「スター音楽家」であり、さや氏のキャリアを長年支えてきた「師匠」でもある公私のパートナーです。しかし、一般知名度とのギャップが、「超有名人」という表現への違和感を生みました。

- 「突撃」への懸念と現実:過激な抗議活動への懸念は実在しましたが、実際に起こったのはメディアによるプライベートに深く踏み込んだ取材でした。これは公人のプライバシーと報道の自由が衝突する典型例です。

- 法的・倫理的な問題点:通称での立候補は合法ですが、候補者の本名公開を掲げる自党の憲法草案と明確に矛盾しています。何より、有権者の公正な判断材料を制限したという点で、政治倫理上の大きな課題を残しました。

- 二分された世論:ネット上では「家族を守るのは当然」という擁護論と、「有権者への裏切りだ」という批判論が激しく衝突し、現代日本の社会の分断を象徴するような様相を呈しています。

コメント